苗岭深处飘来的音符:苗族音乐里的生活密码

在贵州雷公山的云雾里,我遇见过背着竹篓采茶的阿婆哼着调子下山。那些婉转的旋律像山涧溪水般自然流淌,后来才明白那是苗家人血液里流动的乐章。

一、会说话的乐器

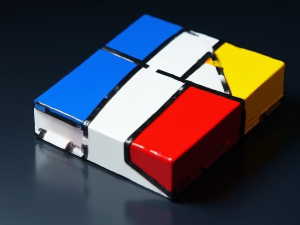

苗家吊脚楼的屋檐下,常常挂着几支泛着铜绿的芦笙。这种六管六音的簧管乐器,在腊月里的牯藏节上能吹出三度叠置的和声,像极了梯田里层层叠叠的水波纹。七十岁的非遗传承人吴师傅告诉我,他们寨子的芦笙调有12种基本指法,组合起来比山里的野花种类还多。

| 乐器 | 材质 | 音域 | 使用场景 | 文献记载 |

| 芦笙 | 竹/铜 | 2个八度 | 祭祀/婚嫁 | 《苗族乐器考》 |

| 木叶 | 树叶 | 五声音阶 | 情歌对唱 | 《西南民族音乐志》 |

1. 竹膜震颤的秘密

制作芦笙要选立秋后的金竹,竹节间距必须等同成年男子的掌宽。我在台江县的作坊里亲眼见过匠人用烧红的铁钎在竹管上烫音孔,空气里弥漫着焦糖般的竹香。最神奇的是共鸣管的蜂蜡调音法,老师傅凭经验增减蜡量,就能让音准误差小于10音分。

2. 会唱歌的树叶

四月初八的姊妹节上,后生们随手摘片油茶树叶就能吹出情歌。这种木叶吹奏讲究叶脉走向,要选叶面泛着蜡光的,放在唇间轻轻呵气,音色清亮得能唤醒山那边的画眉鸟。

二、藏在调子里的迁徙史

黔东南的飞歌像盘旋的山鹰,湘西的平腔如流淌的沱江水,而云南苗寨的古歌里还保留着大迁徙时的战鼓节奏。这些差异记录着苗族五次大迁徙的足迹,就像音乐人类学家杨方刚在《苗音寻踪》里写的:"每支曲调都是部活的史诗"。

- 黔东南:多声部复调结构

- 湘西:单声部线性旋律

- 云南:固定节奏型叙事

三、月亮下的对歌法则

在榕江县的鼓楼坪,我见识过真正的游方歌对唱。姑娘们用真假声转换的甩腔抛出问题,小伙子们要用滑音接住韵脚。最绝的是即兴编词的功力,既要符合十三道押韵规律,又要藏着比喻双关,比大学里的诗歌社还讲究。

1. 歌师傅的传承经

六盘水的歌王张阿公收徒有三不要:不识农事节气者不要,不懂古苗文者不要,没在梯田里摔过跤的不要。他说真正的苗歌得"从泥土里长出来",那些录音棚里修出来的调子,"像塑料花,闻不到香味"。

2. 酒歌里的数学题

高山流水敬酒歌藏着套节奏公式:主歌是4/4拍,副歌转6/8,间奏突然切分成交错拍子。我跟着节拍器练了三天,还是被转调时的微分音变化绕晕,难怪《中国民间音乐集成》里说这是"活的节奏博物馆"。

当夜色染黑吊脚楼的瓦檐,火塘边又响起牛腿琴的叮咚声。这些从蚩尤时代传来的音符,依然在讲述着种小米的故事,只是多了智能手机录下的和声。或许就像寨老说的:"会唱歌的石头不会老,会弹琴的河水永远年轻。"

网友留言(0)